Kurze Zusammenfassungen von interessanten, wissenswerten, oder manchmal einfach auch nur witzigen Fakten, Zitaten, oder Ähnlichem

__________________________________________

Zugrunde liegender Sachverhalt: Der BGH hat einen Schadensersatzanspruch des Erben gegenüber dem betreuenden Hausarzt abgelehnt. Der Erblasser war in den letzten fünf Jahren seines Lebens bei fortgeschrittener Demenz, fehlender Kommunikationsfähigkeit und mit PEG-Sonde vollpflegebedürftig in einem Heim untergebracht. Eine Patientenverfügung lag nicht vor; auch gab es keine Hinweise auf seinen mutmaßlichen Willen zu lebenserhaltenden Maßnahmen. Die rechtliche Betreuung übernahm ein Rechtsanwalt. Der Sohn als Erbe machte geltend, dass insbesondere die letzten knapp zwei Lebensjahre des Vaters dessen Leiden unnötig verlängert hätten. Er forderte Ersatz für Pflege- und Behandlungskosten sowie Schmerzensgeld aus ererbtem Recht. Zudem argumentierte er, das Erbe sei durch die Pflegeausgaben geschmälert worden. Nachdem das LG München die Klage abgewiesen und das OLG München ihr stattgegeben hatte, wies der BGH sie abschließend zurück.

Leitsätze des BGH des Urteils vom 02.04.2019

a) Das menschliche Leben ist ein höchstrangiges Rechtsgut und absolut erhaltungswürdig. Das Urteil über seinen Wert steht keinem Dritten zu. Deshalb verbietet es sich, das Leben – auch ein leidensbehaftetes Weiterleben – als Schaden anzusehen. Aus dem durch lebenserhaltende Maßnahmen ermöglichten Weiterleben eines Patienten lässt sich daher ein Anspruch auf Zahlung von Schmerzensgeld nicht herleiten.

b) Schutzzweck etwaiger Aufklärungs- und Behandlungspflichten im Zusammenhang mit lebenserhaltenden Maßnahmen ist es nicht, wirtschaftliche Belastungen, die mit dem Weiterleben und den dem Leben anhaftenden krankheitsbedingten Leiden verbunden sind, zu verhindern. Insbesondere dienen diese Pflichten nicht dazu, den Erben das Vermögen des Patienten möglichst ungeschmälert zu erhalten.

Gegen diese Entscheidung wurde abschließend Verfassungsbeschwerde erhoben. Die mit Beschluss vom 07.04.2022 jedoch nicht zur Entscheidung angenommen wurde, soweit sie überhaupt zulässig erhoben wurde. Gleichwohl macht das BVerfG einige wesentliche Ausführungen, wenngleich es der Rechtsauffassung des BGH folgt. Allerdings mit dem Zusatz, das Lebenserhaltung um jeden Preis durchaus haftungsrechtliche Folge haben kann.

Hinweis von uns zu der Anmerkung des BVerfG: Diese sollte jetzt aber nicht zu Panik führen. Ist es am Einsatzort unklar, was der Patient wünscht, bzw. wirksam verfügt hat, gilt im Zweifel für das Leben. Klar sollte jedoch sein, dass der Patientenwille stets ein hohes Gut ist.

__________________________________________

In unserer Podcast Folge: „Todesserie Teil 3: Der Wunsch zu sterben – Nichts tun, heißt nicht immer untätig zu bleiben“ beschäftigen wir uns u.a. mit dem ersten Verfahren gegen Dr. S. – gerne einmal reinhören, dort wo es Podcasts gibt.

Ein ähnliches Verfahren gegen Dr. T. – dieser war 2019 ebenfalls mit Dr. S. als Angeklagter vor dem BGH freigesprochen worden – ist derzeit beim BGH noch anhängig.

Suizid und Suizidhilfe sind schwierige, besonders ethisch umstrittene Themen. Spannend bleibt gleichwohl die juristische Bewertung, da diese gerade im medizinischen Alltag eine nicht unerhebliche Rolle spielt.

Besonders macht dieses Verfahren gegen Dr. S., dass es sich nicht um eine somatische, austherapierte Erkrankung handelte, sondern um eine psychische. Gerade hier ist immer die, auch vom BVerfG geforderte Freiverantwortlichkeit des Selbsttötungsentschlusses ein u.U. schwierig festzustellender Punkt.

Pressemitteilung BGH „Nr. 081/2025 vom 28.04.2025

Bundesgerichtshof bestätigt Verurteilung wegen ärztlicher Suizidhilfe

Beschluss vom 29. Januar 2025 – 4 StR 265/24

Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Essen verworfen, mit dem dieser wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden ist.

Nach den Urteilsfeststellungen leistete der Angeklagte, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, dem Geschädigten am 31. August 2020 Suizidhilfe, obwohl er erkannt hatte, dass dessen Selbsttötungsentscheidung durch eine akute psychische Erkrankung krankheitswertig beeinträchtigt und daher nicht freiverantwortlich war.

Die Überprüfung des Urteils aufgrund der vom Angeklagten erhobenen Rügen der Verletzung formellen und materiellen Rechts hat keinen Rechtsfehler zu seinem Nachteil ergeben. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Vorinstanz: Landgericht Essen – Urteil vom 1. Februar 2024 – 32 Ks-70 Js 354/20-5/23

Karlsruhe, den 28. April 2025″

__________________________________________

Auszug aus der Pressemeldung des BGH Nr. 066/2025 zum Beschluss vom 26. März 2025 – 4 StR 487/24

„(…) Nach den – insoweit bereits bestandskräftigen – Urteilsfeststellungen begegneten sich die einander bis dahin unbekannten Angeklagten P. und S., die jeweils einen hochmotorisierten Pkw fuhren, zufällig auf dem Heimweg von ihren Arbeitsstellen. Nach der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr überholten beide hintereinander mit überhöhter Geschwindigkeit ein drittes Kraftfahrzeug. Die Angeklagte P. blieb nach ihrer Vorbeifahrt an diesem auf der linken Spur und beschleunigte ihr Fahrzeug weiter. Sie war entschlossen, den Angeklagten S. zu überholen, um zu beweisen, dass sie das leistungsstärkere Fahrzeug fuhr. Der Angeklagte seinerseits beschleunigte ebenfalls stark und gab hierdurch zu erkennen, dass er die Herausforderung eines Vergleichs der Beschleunigungsfähigkeiten beider Fahrzeuge annahm. Beide Angeklagten trafen spätestens jetzt eine konkludente Rennabrede.

Im Bereich einer Kurve kam der Angeklagten P., die weiterhin auf der Gegenfahrbahn, ungefähr neben dem Angeklagten S. fuhr, ein Pkw entgegen. Die Angeklagte P. versuchte, durch vollständiges Durchtreten ihres Gaspedals auf die rechte Fahrspur zurück zu gelangen. Hierbei geriet ihr Fahrzeug, das inzwischen eine Geschwindigkeit von ungefähr 180 km/h erreicht hatte, ins Schleudern und stieß gegen ein weiteres Fahrzeug des Gegenverkehrs, dessen Fahrer verletzt wurde. Das hierbei in eine Rotationsbewegung versetzte Fahrzeug der Angeklagten P. kollidierte schließlich mit dem weiteren entgegenkommenden Pkw einer Familie. Hierdurch wurden die vorn sitzenden Eltern verletzt und beide in Kindersitzen auf der Rückbank befindlichen Kinder getötet.

Das Landgericht hat zum subjektiven Tatbestand nunmehr festgestellt, dass beide Angeklagten die Tötung der Insassen von Fahrzeugen, die ihnen in der für sie nicht ausreichend einsehbaren Kurve entgegenkommen könnten, für möglich hielten und billigend in Kauf nahmen, also mit sog. bedingtem Tötungsvorsatz handelten. Es hat die Mordmerkmale der Heimtücke, der gemeingefährlichen Mittel und der niedrigen Beweggründe in objektiver und subjektiver Hinsicht als erfüllt angesehen. (…).“

__________________________________________

Eine sorgfältige, umfassende und lückenlose Dokumentation ist im Rettungsdienst essenziell. § 630f BGB bildet hierfür den rechtlichen Rahmen und legt in Absatz 2 exakt fest, welche Mindestangaben erforderlich sind:

„(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen. (…).“

Auch wenn die Dokumentationspflicht sich formal nur auf medizinisch und behandlungsrelevante Aspekte erstreckt, die für eine Weiterbehandlung von Relevanz sind, ist es dringend zu empfehlen, sämtliche Details gewissenhaft festzuhalten – nicht zuletzt auch als wertvolle Gedächtnisstütze im Nachgang. Gleichwohl gilt: Dokumentierte Befunde, Umstände und Abläufe sind nicht unantastbar; ihr Beweiswert darf keinesfalls überschätzt werden. Fiktive oder schöpferische Einträge verbieten sich von selbst.

Wird eine Dokumentation – etwa von erhobenen Vitalparametern – unterlassen, greift zunächst die gesetzliche Vermutung, dass die Maßnahme nicht erfolgt ist. Dennoch steht es dem Behandler jederzeit frei, den Gegenbeweis anzutreten. Dies ist zwar – wie jede gerichtliche Auseinandersetzung – mit Unwägbarkeiten behaftet, aber keineswegs ausgeschlossen oder aussichtslos.

Auch eine nachträgliche Dokumentation ist zulässig, sofern Datum und Zeitpunkt der Ergänzung eindeutig kenntlich gemacht werden.

Fazit: Eine gründliche, saubere Dokumentation bleibt das Fundament jeder rettungsdienstlichen Maßnahme im Nachhinein. Weniger ratsam ist es hingegen, den Unkenrufen von Krisenpropheten Glauben zu schenken – denn oft entspringt vermeintliches Unheilrufen schlichtweg mangelndem Wissen, oder dem Versuch mit der Angst Geld zu verdienen.

__________________________________________

Auszug aus der Pressemeldung Nr. 097/2025 vom 15.05.2025

Bundesgerichtshof zur Amtshaftung bei Fehlern von Rettungsleitstellen in der Notfallrettung

Urteil vom 15. Mai 2025 – III ZR 417/23

(…)

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Der III. Zivilsenat des Bundesgerichthofs hat auf die Revision der Kläger das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht in Bezug auf das Verhalten der am Rettungsdiensteinsatz beteiligten Leitstellendisponenten einen auf die Kläger übergangenen Amtshaftungsanspruch ihres Kindes gegen die Beklagten verneint hat, halten einer Überprüfung in wesentlichen Punkten nicht stand. Das Berufungsgericht hat zwar im Ausgangspunkt zutreffend angenommen, dass dem vom Vorstand der Bundesärztekammer als Handreichung für Disponenten in Notdienstzentralen und Rettungsleitstellen beschlossenen Indikationskatalog für den Notarzteinsatz maßgebliche Bedeutung für die Beurteilung der Frage zukommt, ob die Rettungsleitstelle die sofortige Entsendung eines Notarztes zu veranlassen hat. Verfahrensfehlerhaft hat es jedoch zu der Frage, ob im konkreten Fall wegen des vom Kläger geschilderten Zustands der Klägerin eine Indikation zur sofortigen Entsendung eines Notarztes bestand, kein Sachverständigengutachten eingeholt. Gleiches gilt hinsichtlich der Behauptung der Kläger, der Disponent der Leitstelle Schwerin hätte aufgrund der ihm von der Leitstelle Bad Oldesloe mitgeteilten Informationen zu dem Ergebnis gelangen müssen, dass die Beiziehung eines Notarztes notwendig sei.

Danach konnte das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Die Sache war zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit das Berufungsgericht die noch erforderlichen Feststellungen treffen kann. Für das weitere Verfahren hat der Senat darauf hingewiesen, dass sich das Berufungsgericht, sofern es im wiederöffneten Berufungsverfahren eine oder mehrere schuldhafte Amtspflichtverletzungen bejaht, mit deren Schadensursächlichkeit für den Gesundheitsschaden des Kindes zu befassen haben wird. Unter Fortführung seiner Rechtsprechung zur Verletzung besonderer Berufs- und Organisationspflichten zum Schutz von Leben und Gesundheit hat er in diesem Zusammenhang entschieden, dass zu Gunsten des Geschädigten bei einer groben Vernachlässigung von Amtspflichten in Bezug auf einen Rettungsdiensteinsatz durch Disponenten einer Rettungsleitstelle eine Umkehr der regulären Beweislast in Betracht kommt. Die für den Disponenten haftende Körperschaft muss in einem solchen Fall regelmäßig die Nichtursächlichkeit festgestellter Fehler beweisen, die allgemein als geeignet anzusehen sind, einen Schaden nach Art des eingetretenen herbeizuführen.

Vorinstanzen:

Landgericht Lübeck – Urteil vom 6. Oktober 2022 – 5 O 27/21

Oberlandesgericht Schleswig – Urteil vom 9. November 2023 – 11 U 18/23

__________________________________________

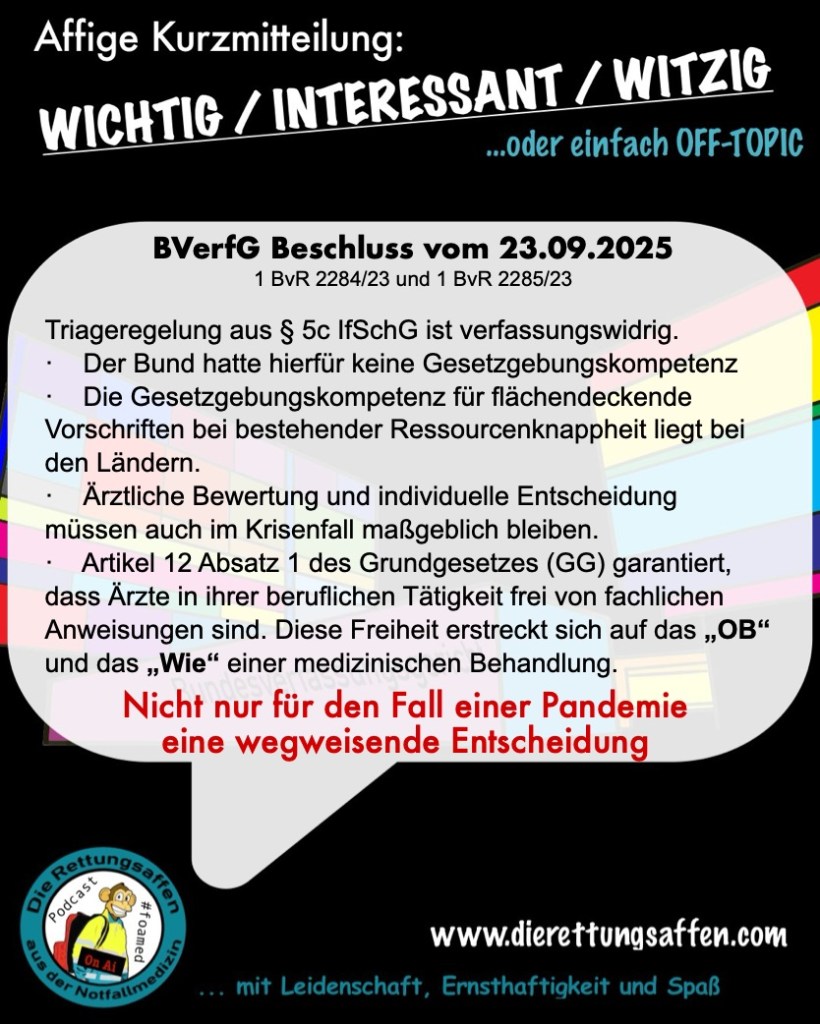

PRESSEMITTEILUNG Bundesverfassungsgericht Nr. 99/2025 , vom 4. November 2025

Triage II

Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die Triage-Regelungen des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz − IfSG) wegen fehlender Bundeskompetenz für die konkreten Regelungen für nichtig erklärt.

Die Beschwerdeführenden – Fachärztinnen und Fachärzte im Bereich der Notfall- und Intensivmedizin – wenden sich mit ihren Verfassungsbeschwerden unmittelbar gegen den neu eingeführten § 5c IfSG. Darin regelt der Bundesgesetzgeber unter anderem, anhand welcher materieller Kriterien eine Entscheidung über die Zuteilung überlebenswichtiger intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten bei nicht ausreichenden Ressourcen – also im Fall einer sogenannten Triage – zu treffen ist, soweit dieser Knappheitsfall durch eine übertragbare Krankheit jedenfalls mitverursacht ist.

Die Verfassungsbeschwerden haben Erfolg, der Eingriff in die Berufsfreiheit ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. Es besteht keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die angegriffenen Regelungen des § 5c IfSG.

Die Entscheidung ist mit 6 : 2 Stimmen ergangen.

Sachverhalt:

Mit der Neuregelung von § 5c IfSG hat der Gesetzgeber erstmals ein Verfahren sowie ein (positives) Priorisierungskriterium und zahlreiche nicht anzuwendende Kriterien im Falle einer Triage geregelt. Er hat damit auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Dezember 2021 reagiert. Der Erste Senat hatte darin festgestellt, dass der Gesetzgeber Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz (GG) verletzt habe, weil er es unterlassen habe, Vorkehrungen zu treffen, damit niemand wegen einer Behinderung bei der Zuteilung überlebenswichtiger, nicht für alle zur Verfügung stehender intensivmedizinischer Ressourcen benachteiligt werde. Das Gericht hatte den Gesetzgeber verpflichtet, unverzüglich geeignete Vorkehrungen zu treffen, siehe Pressemitteilung Nr. 109/21.

Kennzeichnend für die Triage-Situation bei einem Mangel an intensivmedizinischen Ressourcen ist ein Dilemma: Jede Entscheidung über die Verteilung der zur Verfügung stehenden intensivmedizinischen Ressourcen kann regelmäßig zu einem Verlust von Menschenleben führen. Die Zuteilung der vorhandenen Ressourcen (sog. Allokation) kann folglich nie zum Wohle aller Patienten gelingen. Der neu eingeführte § 5c IfSG macht gesetzliche Vorgaben für diese Zuteilung überlebenswichtiger intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten in einer Knappheitssituation.

Die Beschwerdeführer wenden sich gegen die Regelungen des § 5c IfSG und rügen unter anderem, durch diese in ihrer Berufsfreiheit verletzt zu sein.

Wesentliche Erwägungen des Senats:

A. Die Verfassungsbeschwerden sind zulässig und begründet, soweit die Beschwerdeführenden eine Verletzung ihres Grundrechts aus Art. 12 Abs. 1 GG durch § 5c Absätze 1 bis 3 IfSG rügen.

I. Es liegt ein Eingriff in den Schutzbereich der Berufsfreiheit vor. Art. 12 Abs. 1 GG gewährleistet, dass Ärztinnen und Ärzte in ihrer beruflichen Tätigkeit frei von fachlichen Weisungen sind, und schützt – im Rahmen therapeutischer Verantwortung – auch ihre Entscheidung über das „Ob“ und das „Wie“ einer Heilbehandlung. Die Regelungen des § 5c Absätze 1 bis 3 IfSG schränken die Therapiefreiheit ein und beeinträchtigen damit die Berufsausübungsfreiheit.

II. Der Eingriff ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt, es fehlt bereits an der formellen Verfassungsmäßigkeit. Es besteht keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die angegriffenen Regelungen des § 5c Absätze 1 bis 3 IfSG.

1. Der Bund kann sich hinsichtlich der konkreten Normen nicht auf die Kompetenz zur Regelung von Maßnahmen gegen übertragbare Krankheiten nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 Var. 1 GG(„Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren“) stützen. Dieser Kompetenztitel bietet keine Grundlage für ein reines Pandemiefolgenrecht. Voraussetzung ist vielmehr eine gewisse, auf Eindämmung oder Vorbeugung bezogene Gerichtetheit der Maßnahme.

a) Schon der Wortlaut des Kompetenztitels spricht dafür, dass es für die Anwendbarkeit nicht genügt, wenn eine Regelung lediglich an die Auswirkungen einer Pandemie anknüpft, ohne dass sie der Eindämmung oder Vorbeugung der übertragbaren Krankheit als solcher dient. Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG spricht von Maßnahmen „gegen“ übertragbare Krankheiten „bei“ Menschen und bringt damit zum Ausdruck, dass sich die Kompetenz auf Regelungen bezieht, die dazu dienen, im Bundesgebiet auftretende übertragbare Krankheiten als solche einzudämmen. Auch spricht die Historie der Gesetzgebungskompetenz im Gesundheitsbereich – die nach und nach auf die Länder verlagert wurde – für eine Beschränkung auf Regelungen zur Eindämmung oder Bekämpfung einer Pandemie und umgekehrt gegen die Einbeziehung reiner Pandemiefolgeregelungen.

b) Bei den Regelungen des § 5c IfSG handelt es sich auch nicht um eine „Maßnahme“ im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG. Nach ihrer konkreten Konzeption stellen die Regelungen kein Instrument der Vorbeugung oder der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten dar. Sie mindern Infektionsrisiken nicht, sondern sagen nur aus, wie ein Arzt Patienten bei nicht ausreichenden intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten priorisieren muss. § 5c IfSG trifft im Schwerpunkt also Regelungen dazu, „wer“ behandelt werden darf, nicht jedoch zum „Wie“ der Behandlung. Diese Regelungen knüpfen als reines Pandemiefolgenrecht also an eine Knappheit infolge einer Pandemie an, dienen aber nicht der Pandemiebekämpfung. So nennt auch der Normtext selbst als Zweck der Regelungen den Schutz vor Diskriminierung und die Rechtssicherheit für die handelnden Ärztinnen und Ärzte.

c) Da die Triageregelungen für die Vorbeugung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nicht unerlässlich sind, kann auch nicht auf eine Kompetenz kraft Sachzusammenhangs oder eine Annexkompetenz abgestellt werden.

2. § 5c Absätze 1 bis 3 IfSG lassen sich auch nicht unter den Titel konkurrierender Gesetzgebung der öffentlichen Fürsorge fassen. Dieser tritt hinter Art. 74 Abs. 1 Nr. 19, Nr. 19a GG als die spezielleren Kompetenztitel zurück.

Zwar enthalten die Regelungen des § 5c IfSG fürsorgerische Elemente, soweit sie dem Schutz von Menschen mit Behinderung vor Diskriminierung zu dienen bestimmt sind. Gleichwohl sprechen systematische Erwägungen gegen eine Eröffnung des Anwendungsbereichs des Kompetenztitels. § 5c IfSG ist eine dem Gesundheitswesen zugehörige Norm, es fehlt ihr an einem primär fürsorgerechtlichen Charakter. Wenngleich die Norm auch antidiskriminierungsrechtliche Ziele verfolgt, regelt sie als Allokationsvorschrift die medizinische Behandlungsreihenfolge im Fall einer Triage und damit im Kern ärztliche Berufsausübung und krankenhausrechtliche Verfahrenspflichten. Die Entscheidung der Verfassung, dem Bund für das Gesundheitswesen nur auf einzelne Sachbereiche beschränkte Gesetzgebungskompetenzen zuzuweisen, darf nicht durch eine erweiternde Auslegung der Gesetzgebungskompetenz für die öffentliche Fürsorge unterlaufen werden.

3. Die angegriffenen Regelungen sind weiterhin weder Teil des bürgerlichen Rechts noch des Strafrechts und werden daher auch nicht von den entsprechenden Gesetzgebungstiteln erfasst. Insbesondere wollte der Gesetzgeber losgelöst von zivilrechtlichen Vertragsverhältnissen die Allokation knapper intensivmedizinischer Ressourcen in einer Ausnahmesituation regeln, indem er Vorgaben generell für die ärztliche Berufsausübung gemacht hat. Diesem klaren gesetzgeberischen Willen widerspräche erkennbar auch eine geltungserhaltende Reduktion der Norm auf bürgerlich-rechtliche Verhältnisse.

4. Zuletzt kommt eine Bundeskompetenz auch nicht kraft Natur der Sache in Betracht.

Allokationsregelungen erfordern im Pandemiefall nicht notwendigerweise eine gesamtstaatliche Regelung. Dass allein der Bund zur effektiven Beherrschung der Diskriminierungsrisiken in einer Triage-Situation in der Lage wäre, insbesondere weil den Ländern die dahingehende Handlungsfähigkeit fehlte, ist nicht erkennbar. Der Umstand, dass in Fällen einer pandemischen Lage von nationaler Tragweite eine bundeseinheitliche Regelung zweckmäßiger sein könnte als eine Selbstkoordinierung der Länder, genügt für die Annahme einer Kompetenz kraft Natur der Sache nicht. Nach der aktuellen Kompetenzverteilung des Grundgesetzes tragen die Länder maßgeblich die Verantwortung für diskriminierungssensible Allokationsregeln im Sinne reiner Pandemiefolgenregelungen, die auch länderübergreifend tragfähige Entscheidungen ermöglichen müssen.

B. Die Unvereinbarkeit des § 5c Absätze 1 bis 3 IfSG mit Art. 12 Abs. 1 GG führt zur Nichtigkeit dieser Regelungen. Die Nichtigkeitserklärung ist auf § 5c Absätze 4 bis 7 IfSG zu erstrecken, weil diese Regelungen mit der gesetzlich definierten Zuteilungsentscheidung und den hierfür vorgesehenen materiellen Kriterien in unlösbarem Zusammenhang stehen und einzig aus ihr ihre Rechtfertigung beziehen.

__________________________________________

Disclaimer und Copyright-Hinweise

Disclaimer: Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass wir hier immer nur unsere Meinung und unsere Sicht darlegen. Die erfolgten Zitierungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, Fehler können gleichwohl nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

(C) Copyright, Die Rettungsaffen, Alle Rechte vorbehalten: Wir veröffentlichen unsere Ausarbeitungen im Rahmen des #foam/#foamed Gedanken, also für alle frei zugänglich. Daher untersagen wir ausdrücklich jedwede kommerzielle, auch nur teilkommerzielle Nutzung (auch nachträglich) unserer Werke (u.a. Bild, Ton, Video und Text). Dies bedarf in jedem Fall einer schriftlichen Einwilligung der Autorengesamtheit – DIE RETTUNGSAFFEN. Eine nichtkommerzielle Nutzung (wie z.B. auch Schulungs-, Ausbildungs- und Fortbildungszwecken) darf erfolgen, sofern wir als Quelle richtig und vollständig zitiert, und keinerlei Veränderungen (z.B. inhaltlich und/oder graphisch) – ohne unser schriftliches, ausdrücklich erklärtes, Einverständnis – vorgenommen werden.